Für das Casting von Models gibt es zwei Prinzipien: Nummer 1: Die Models sollten aussehen wie die typischen Kund*innen. Nummer 2: Models sollten nicht durchschnittlich aussehen. Die beiden Prinzipien stehen im direkten Widerspruch zueinander, und doch ist jedes für sich sehr gut nachvollziehbar.

In der Mode hatte man von jeher ausschließlich auf Prinzip Nummer 2 gesetzt. Denn es schien selbstverständlich, dass eine Modenschau mit durchschnittlich aussehenden Models für das Publikum ungefähr so attraktiv wäre wie eine Sportschau mit durchschnittlich begabten Sportler*innen. Also waren die Models auf den Modebildern und Laufstegen immer grundsätzlich jünger und schlanker als die potentiellen Kund*innen, ihre Lippen waren voller, die Nasen kleiner und die Zähne weißer. Kurz gesagt: Das Casting folgte dem gängigen Schönheitsideal.

Doch mit dem Fortschreiten der Globalisierung bekamen Modebilder – wie vieles andere auch – eine globale Reichweite. Und mit dieser globalen Reichweite wuchs ihnen die Macht zu, dem gängigen Schönheitsideal nicht nur zu folgen, sondern es mitzugestalten. Einige Modefirmen haben diese Macht ausgekostet. Denn die Macht, solche Schönheitsstandards etablieren zu können, war für sie der Beleg für die Strahlkraft ihrer Marke. Abercrombie & Fitch zum Beispiel ging so weit, seine normativen Vorstellungen davon, wie ein Mensch auszusehen habe, in einem detaillierten, schriftlichen Regelwerk festzuhalten. Die darin enthaltenen körperlichen Kriterien hatten nicht nur die Models, sondern auch sämtliche Verkaufsmitarbeiter*innen zu erfüllen. Erfüllte jemand bei den wöchentlichen Überprüfungen auch nur eines der Kriterien nicht mehr, so hatte das die fristlose Kündigung zur Folge. Auf ähnliche Weise hat sich auch Victoria’s Secret berauscht an seiner Macht, darüber zu richten, wer schlank und makellos genug war, um als „Angel“ in die „Victoria’s Secret Family“ aufgenommen zu werden, und wer nicht.

Mit der Macht, Schönheitsstandards zu definieren, kommt auch die Verantwortung für die Befindlichkeit all derer, die diese Standards nicht erfüllen.

Aber mit Macht kommt bekanntlich auch Verantwortung. In diesem Fall kam mit der Macht, Schönheitsstandards zu definieren, auch die Verantwortung für die Befindlichkeit all derer, die diese Standards nicht erfüllen. Eine Verantwortung, mit der man sich gelinde gesagt oft schwer tat. „Es war eine Art Sport unter den Abteilungsleitern und Angestellten, sich über übergewichtige und adipöse Kunden lustig zu machen, die reinkamen und nach Kleidung für sich suchten“, berichtet eine Abercrombie-&-Fitch-Mitarbeiterin, „denn wir führten in den meisten Teilen grundsätzlich nur bis Größe 42 und wurden dazu angehalten, uns nicht dafür zu entschuldigen.“

Durch solches, nicht selten systematisches Bodyshaming haben Modeunternehmen dazu beigetragen, dass sich Minderwertigkeitskomplexe, Schönheitsoperationen, Selbstzweifel und Essstörungen epidemisch ausgebreitet haben. Sie sind nicht nur mit dafür verantwortlich, sie werden auch immer öfter öffentlich dafür verantwortlich gemacht. Die Abstürze von Victoria’s Secret und Abercrombie & Fitch sind Beispiele dafür, welch ruinöse Folgen die damit einhergehende Ächtung für Unternehmen haben kann.

Kein Wunder also, dass es vielen Unternehmen derzeit opportun erscheint, Casting-Prinzip Nummer 2 bis auf Weiteres auf Eis zu legen und sich auf Prinzip Nummer 1 zu besinnen. So laufen inzwischen auf fast allen Women’s‑Wear-Laufstegen immer auch ein paar Curvy-Models wie Ashley Graham oder Paloma Elsesser und ein paar Vertreterinnen älterer Modelgenerationen wie Naomi Campbell oder Amber Valetta mit. Bei Nike gibt es seit 2019 weibliche Schaufensterpuppen auch in Konfektionsgröße 46. Und im Onlineshop von Khloé Kardashians Damenlinie Good American kann man sich die angebotene Kleidung per Klick auf „select model size“ an ganz unterschiedlichen Körpertypen ansehen.

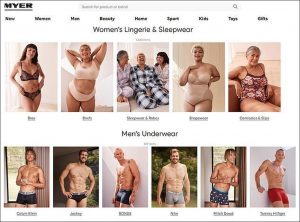

Auch der australische Versandhändler Myer hatte beim Casting der Models für sein aktuelles Damenwäsche-Sortiment auf Diversität geachtet und insofern eigentlich alles richtig gemacht. Doch dann beging er den Fehler, die Frauenwäsche-Bilder in seinem Onlineshop direkt über den Männerwäsche-Bildern zu veröffentlichen. Ein Screenshot davon ging viral und brachte Myer viel Ärger ein. Denn in der direkten Gegenüberstellung fiel plötzlich auf, dass man die Damenwäsche an Frauen unterschiedlichsten Gewichts und verschiedensten Alters fotografiert hatte, die Männerwäsche jedoch ausschließlich an muskelbepackten, jungen Männern mit Waschbrettbauch fotografiert worden war.

Dass das bis dahin niemand aufgefallen war, dass Nike es nicht für nötig befunden hatte, gleichzeitig mit den weiblichen Schaufensterpuppen in Größe 46 auch männliche Schaufensterpuppen in Größe 56 an den Start zu bringen, dass in der letzten Modenschauenrunde bei fast allen Frauenschauen, aber bei nur sieben von insgesamt 77 Männerschauen Plus-Size-Models mitgelaufen sind, zeugt davon, dass es bei der Forderung nach mehr Body-Inclusivity/-Diversity/-Positivity bei Frauen bisher nicht um Geschlechtergerechtigkeit ging, sondern zunächst einmal um eine ausgleichende Gerechtigkeit – ausgleichend dafür, dass unsere Gesellschaft Frauen in Bezug auf ihr Äußeres und ihren Körper so lange so enorm unter Druck gesetzt hat, während Männer sich diesbezüglich ganz selbstverständlich gehen lassen durften. Entsprechend dürfen sich jetzt bei Frauen immer selbstverständlicher die unausweichlichen Effekte von Alterung und Zuckerindustrie zeigen, während bei Männern metallisch glänzende Haut und mindestens ein Sixpack erwartet wird.

Es ist keineswegs kommerzieller Selbstmord, wenn man Frauen castet, die wie die typischen Kundinnen aussehen, sondern für den Verkauf sogar äußerst förderlich.

Dass beim Frauen- und Männermodel-Casting zunehmend mit zweierlei (Body-)Maß gemessen wird, ist jedoch nicht nur in moralischer Hinsicht schwer zu rechtfertigen. Es ist auch in kaufmännischer Hinsicht Irrsinn, wie DMI-Untersuchungen zeigen. Viele Frauenmarken, die der Forderung nach mehr Diversity zuächst eher widerwillig nachgekommen sind, stellen nämlich jetzt zu ihrer eigenen Überraschung fest, dass es keineswegs kommerzieller Selbstmord ist, wenn man Frauen castet, die wie die typischen Kundinnen aussehen, sondern für den Verkauf sogar äußerst förderlich.

Diese Erkenntnis, zu der viele Marken jetzt erst gelangen, hatte die Marke Dove bereits 18 Jahre vor ihnen. Die Hautpflegelinie, die erst 2004 gelauncht wurde, war nämlich mit Hilfe der bahnbrechenden „Keine Models“-Kampagnen innerhalb kürzester Zeit zur zweitbeliebtesten Hautcreme der Deutschen geworden (nach Nivea). Echte Frauen – von denen z.B. in Deutschland gut die Hälfte übergewichtig sind und die durchschnittlich die Mitte ihrer Vierziger bereits überschritten haben – zeigen sich eben erkenntlich, wenn ihnen endlich einmal jemand eine Identifikationsmöglichkeit bietet. Und wenn man darüber hinaus noch einer der ersten ist, der dies tut, dann werden diese Frauen einem das nie vergessen und einem ein Leben lang verbunden bleiben.

Dass das bei Männern nicht anders ist, oder vielmehr wäre, lässt der durchschlagende Erfolg der Herrenkollektion von Rihannas Wäschelinie Savage x Fenty erahnen. Als löbliche Ausnahme war diese anlässlich ihrer Einführung 2020 genauso konsequent an vielfältigen Körpertypen fotografiert worden wie die bereits zwei Jahre vorher gelaunchte Damenkollektion. Das Kampagnenmotiv mit dem männlichen Plus Size Model Steven Green bekam auf Twitter fast 300.000 Likes und wurde mehr als 30.000 mal retweeted. Die gezeigte Kollektion war innerhalb von 12 Stunden ausverkauft.

Während in Deutschland bei Produkten für Frauen 53 Prozent der potenziellen Kundinnen übergewichtig sind, haben bei Männerprodukten sogar 67 Prozent der potenziellen Kunden Übergewicht. Entsprechend ist dort natürlich das Potenzial für einen Dove-Effekt noch viel größer. Für Modemarken ist jetzt der Moment gekommen, dieses Potenzial für sich zu nutzen, statt für ihre Herrenkollektionen auch weiterhin stets nur den einen, immer gleichen Männertyp zu casten, mit dem sich zwei Drittel ihrer Kunden von vornherein schon nicht identifizieren können.