P&C ist wie Phönix aus der Asche auferstanden und bietet seitdem immer wieder interessante Geschichten, zur Erheiterung unserer Gemüter. Wie unlängst zu lesen war gründete man die JC Switzerland Holding AG. Der Name nimmt es schon vorweg: der Sitz ist in der Schweiz. Warum auch nicht? Steuerlich attraktiver als Düsseldorf ist die Schweiz allemal. Wie zu lesen war ist das Ziel eine „Eigenmarken-Organisation“ aufzubauen. Man wolle sich auf die Entwicklung von Eigenmarken konzentrieren, „die vom mediterranen Lebensstil und der mediterranen Ästhetik inspiriert sind“. Auch wieder sehr funny, dachte ich und der Artikel, auch wenn er nur recht knapp formuliert war, schnappte sich meine Aufmerksamkeit.

Eigenmarken. Das ist wie Bielefeld. Gibt es gar nicht.

Die ehrwürdige Markentechnik kennt diesen Begriff nicht. Sie lehrt, dass eine Marke das Vertrauen in eine gleichbleibende Leistung ist – aufgebaut durch konsequente, langfristige Pflege von Identität, Qualität und Erscheinungsbild. Der Begriff Eigenmarke wurde vom Lebensmittelhandel geschaffen, um sich preislich unterhalb der Herstellermarken zu platzieren. Man hätte damals seinen „Hausnamen“ benutzen können, wäre aber vom Dümmsten entlarvt worden, der die Fähigkeit des Händlers anzweifeln würde, überhaupt eigene Lebensmittel herzustellen.

In den 70er und 80ern kamen dann auch in der Mode die ersten Spitzklicker auf den Trichter. 1985 war ich 25, gründete „X‑T´s“ und begann bedruckte T‑Shirts und Sweatshirts zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt realisierte ich so langsam, dass es Marken gab, die eigentlich gar keine waren, sich aber wohl gut verkauften. Genaugenommen bemerkte ich dieses Phänomen das erste Mal bei Sport-Scheck. Ich wollten dem damaligen Einkäufer für „Surfwear“ meine auf Textil gebrachten geistigen Ergüsse anbieten. Ich hätte zwar mit der Akquise eine Nummer kleiner anfangen können, aber ich wollte mich im Markt auch nicht erst hochschlafen und klopfte deshalb direkt bei der Nummer 1 an. Die verkauften schließlich auch Windsurfing Chiemsee und das wiederum waren Freunde von mir.

Ich gebe ihm mal den bayrischen Namen Huber, aber auch weil er, glaube ich, tatsächlich so hieß. Er war der Held im Zelt, weil er die Hausmarke „Maui Wowie“ unter seiner Fuchtel hatte. Ich kannte diese „Surfmarke“ nicht und auf Nachfrage ergab es sich, dass Herr Huber mir berichtete er hätte diese „Marke“ gegründet. Ich war erstaunt. Ohne Internet war man damals ja quasi am Rand der Unwissenheit zuhause.

Die schlechten Eigenmarken gehörten zu den Sargnägeln der Warenhauskonzerne. Je mehr davon dort hing, desto weniger wollten Freunde echter Marken dort vorbeischauen.

Im Laufe der Zeit fand ich dann allein heraus, wie das Spiel funktionierte: Der Einkäufer sieht sechs Monate vor dem Endverbraucher alle ECHTEN Marken aus seinem Segment. Am Orderende ist er dann schlau genug herauszuarbeiten, was die aktuellen Key Elemente der Marken sind, die er einkauft. Wenn einer dann noch hinlänglich kreativ ist, kann er ein Design-Team bis zu einer „Kollektion“ führen. Dieser Mumpitz wird dann schnell produziert und damit sind diese Kopien gleichzeitig mit den Marken am POS erhältlich.

Der Witz bei Maui Wowie war der: die Produkte waren immer günstiger als die vergleichbaren Produkte der Originale. Im woken Zeitalter werden jetzt viele sagen: „Sehr gut! Dann können sich das endlich alle leisten.“ Das ist aber leider zu kurz gedacht. Warum? Weil dann viele „Nicht Surfer“ mit T‑Shirts und Sweatshirts in der Gegend rumliefen, denen man schon hundert Meter gegen den Wind ansah, dass sie keinen Style hatten. Wie würde Markus Lanz jetzt sagen: „Das macht ja was mit Einem!“ Und das war wirklich so.

Surfwear war schlussendlich der Lächerlichkeit preisgegeben und die Demokratisierung des Trends zog dann auch bei Karstadt, Kaufhof und der Intersport ein. Die hatten spätestens nach Maui Wowie verstanden, wo der Hase lang läuft.

Die Warenhauskonzerne hatten mit Sicherheit schon weit vorher mit Eigenmarken begonnen, weil die schon damals kein Hort meiner Begierde waren. Ich war scharf auf Sport Scheck, aber nicht auf die zwei Ks. Aus heutiger Sicht würde ich behaupten, dass Karstadt und Kaufhof die Vorbilder dafür waren, wie man es nicht machen sollte. Die schlechten Eigenmarken gehörten zu deren Sargnägeln. Je mehr davon dort hing, desto weniger wollten Freunde echter Marken dort vorbeischauen.

Es wurde grundsätzlich zu wenig darauf geachtet, die „eigene Marke“ zu stärken und für eine Zukunft fit zu machen. Nun ja. Das ist auch schwer. Eine filigrane Gratwanderung. Die Gesellschafter und die Geschäftsführer leben immer im Jetzt und werden im Jetzt für ihre monetäre Performance entlohnt. Wenn ich also durch professionelles Behumsen des Endverbrauchers eine höhere Marge generieren kann, gibt es am Jahresende mehr Bonus und die Ausschüttungen für die Gesellschafter sind auch höher. Nach mir die Sintflut.

Heute sind mit Zara und H&M Player im Markt, die die meist durchschnittlich gemachten Eigenmarken schlichtweg in der Pfeife rauchen. Modisch viel besser auf dem Punkt, preislich nicht zu schlagen und im Staccato kommt Nachschub. Wer sich mit denen anlegt, kommt unter die Räder.

Rudolf Karstadt und Leonhard Tietz, die Gründer der zwei Ks, mussten ja damals nicht mit ihrer Großfamilie in dritter oder vierter Generation teilen und konnten locker ihren Reichtum genießen. Wenn dann aber auch noch unzählige Cousins die Hand aufhalten, wird das zu Verteilende immer kleiner und man muss „kreativ“ werden. Spätestens jetzt kommt eine evolutionäre Gier ins Spiel, die schon ganze Königshäuser ins Verderben gerissen hat. Und die Zukunft wird ausgeblendet. Die dritte Generation wird ja oft mit dem goldenen Löffel im Po geboren und gewöhnt sich schnell an ein fürstliches Leben. Aber ich will nicht ausschweifen.…

Ab einer gewissen Umsatzgröße sind Eigenmarken einfach Usus. Gehören zum guten Ton. Ob Galeria, P&C, die Intersport oder Blue Tomato. Wer keine hat, wird ausgelacht. Alle machen mit.

Im Zeitraffer passiert folgendes: Die Händler sind durch begehrliche Marken groß geworden und natürlich dem „Händchen“, diese Marken zum richtigen Zeitpunkt einzukaufen und appetitlich in den Schaufenstern zu präsentierten.

Das machten sie mal so gut, dass Schaufenster bummeln zu einer Freizeitbetätigung wurde, die man mit einem Kaffeehaus-Besuch oder einem Abendessen abrundete. Aus und vorbei. Das gibt es nicht mehr. Klingt aus heutiger Sicht auch fast unvorstellbar. Nicht nur zu teure und für die heutigen Autos zu kleine Parkhäuser haben das auf Out gesetzt.

Der Handel wurde über die Jahre einfach viel zu langweilig, weil es a) überall die gleichen Marken gibt und b) die Eigenmarken schon mal gar keinen hinterm Ofen hervorholen. Heute sind mit Zara und H&M Player im Markt, die die meist durchschnittlich gemachten Eigenmarken schlichtweg in der Pfeife rauchen. Modisch viel besser auf dem Punkt, preislich nicht zu schlagen und im Staccato kommt Nachschub. Wer sich mit denen anlegt, kommt unter die Räder.

Dazu müssten diese eigenen Marken noch mit Story aufgeladen werden? Geht gar nicht. Ohne Story bin ich aber weniger als Zara.

„Was sollen wir denn machen? Wir müssen dagegenhalten. Wir müssen billige Preislagen anbieten, sonst kommt keiner mehr in unseren Laden.“ Alles nur Durchhalteparolen.

Dazu müssten diese eigenen Marken noch mit Story aufgeladen werden? Geht gar nicht. Ohne Story bin ich aber weniger als Zara. Die haben ja eigentlich eine: Wer bei uns kauft macht nichts falsch! Wer bei uns kauft wird von der Freundin nicht ausgelacht. Das ist schon mal ein starkes Argument für viele, auch wenn das unterbewusst abläuft.

Im Sport ist das „same same but different“. 1956 wurde von 15 deutschen Sporthändlern die Intersport gegründet. Eine Einkaufsgemeinschaft. Heute hütet man sechs eigene Marken. Fast 6.000 Standorte und 56 Länder, in denen dann alles gleich aussieht. Das Business war easy zu handeln, weil man seinen Mitgliedern im Verbund einfach Regeln aufstellen konnte, die es einzuhalten galt. Wie z.B. die: Ihr müsst unsere Eigenmarken kaufen. Das ging lange gut, bis auch hier der Geruch von Langeweile zur Tür raus quoll. Dazu kam dann noch Decathlon aufs Spielfeld, die auch immerhin fast 2.000 Läden haben und komplett machen können, wonach ihnen der Kopf steht. So wie Zara und H&M. Gleiche Liga.

Jetzt steigt natürlich die Komplexität im Spiel. Quechua oder McKinley? Eins so 08/15 wie das andere. Bei diesem Kunden entscheidet letztendlich der Preis. Dem ist das Einkaufserlebnis schnuppe.

Die dritte Dimension erleben wir gerade. Um die mittlerweile viel zu großen Häuser zu füllen, holt sich Galeria Decathlon ins Haus. Mieterträge und Traffic sind die genannten Gründe für die Entscheidung. Wenn ich selbst keine Wurst- und Käsetheke habe, kann ich das mit EDEKA machen. Aber Decathlon?

„Meine Herrschaften! Idioten ziehen Idioten an!“, sagte 1984 der Verkaufstrainer Alfred Stielau-Pallas auf dem Verkaufsseminar von Mistral Surfboards. Die Botschaft war keine billigen „Idioten-Marken“ einzukaufen. Mistral war halt teuer und die Rechnung ging für sie auf. Das hält einer woken Gesellschaft von heute natürlich nicht mehr stand, die reflexartig klären will, wo die Abgrenzung zum Idioten beginnt und es darüber hinaus keine Idioten gibt oder man diese zumindest anders nennen müsse.

Im Grunde legitimiert die Handelsmarke die Arbeit der Vertikalen. Sie bereitet den Boden vor, auf dem die Saat gedeiht, die den Fachhandel auf kurz oder lang ruiniert. Das dauert alles seine Zeit, aber die Wirkung ist fatal.

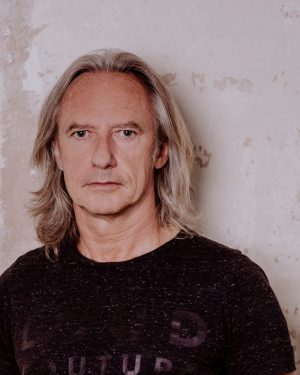

Jürgen Wolf ist Gründer und Mastermind von Homeboy. Er hob das Skatewear-Label 1988 aus der Taufe und gehörte damit zu den Streetwear-Pionieren in Deutschland. In den 90er Jahren erlebte Homeboy einen rasanten Aufstieg, in den vergangenenen Jahren war es faktisch vom Markt verschwunden. 2015 hat Wolf die Marke wiederbelebt. Und startet mit seinem Sohn Julian damit durch.